薬剤部

薬剤部

業務概要

薬剤部は28名の職員から構成され、内訳は薬剤師23名、医薬品SPD(Supply Processing and Distribution)4名、そして事務員1名です。このチームは、多岐にわたる業務を担い、それぞれの専門性を最大限に発揮しながら業務に取り組んでいます。薬剤部が担当する業務は以下のように多様で、医療現場における重要な役割を果たしています。

まず、当院の中核を成すのは入院および外来調剤業務です。薬剤師は患者様ごとの病歴や服薬歴を綿密に把握し、薬剤の相互作用やアレルギーリスクを確認しながら適切な調剤を行います。患者様に安全かつ効果的な薬物療法を提供するため、日々の業務に細心の注意を払いながら、薬剤情報管理の精度を高めています。

中でも注射薬の払い出しは、医療の現場での重要な業務の一つであり、薬剤部は最新の注射払出機器を導入することで効率化と安全性を向上させました。この機器の更新は、一昨年約7年ぶりの大規模な取り組みであり、より迅速で正確な一施用毎の処理を可能にしています。また、注射薬の品質管理と在庫管理にも細心の注意が払われ、患者様に適切な治療を提供するための体制が整えられています。

病棟薬剤業務においては、各病棟に専任の薬剤師を配置し、薬剤師は医師や看護師と密接に連携しながら、患者様個々の状態に最適な薬物療法の提案や管理を行っています。病棟薬剤師は、治療計画の策定や薬剤の効果および副作用のモニタリングを行い、医療チームの一員として積極的に貢献しています。

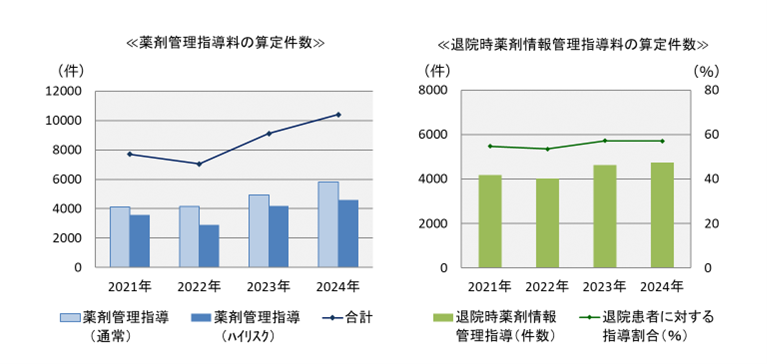

つづいて、薬剤管理指導業務も入院患者様を対象に、薬の適正使用を促進するための指導や説明を行います。手術前には、抗血栓薬など薬剤の中止や再開に関する説明を行うことで、患者様が安心して治療を受けられるよう配慮しています。また、持参薬の確認や評価も行い、治療中のトラブルを未然に防ぐ役割を果たしています。

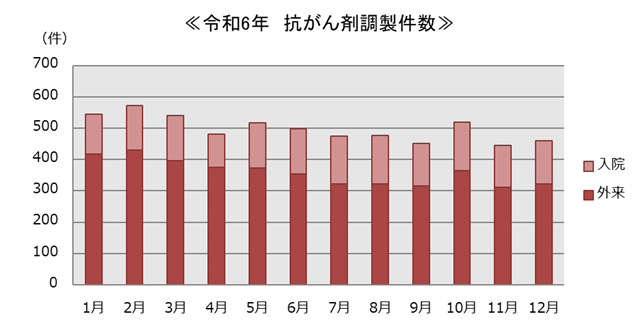

抗がん剤の調製や輸液製剤の準備は、高度な専門知識と技術を要する分野であり、我々は厳格な基準を遵守しながら業務を遂行しています。また、がん化学療法におけるレジメン管理や患者指導も重要な任務であり、前日監査と当日監査にて患者様の副作用モニタリングや生活指導を通じ、治療効果の向上を図っています。さらに、薬剤師外来の開設により、外来患者様への副作用確認が行われ、外来化学療法を受ける患者様に対しては診察前のサポートを提供しています。これにより、患者様がより安心して治療に臨める環境が整えられています。

また、安全対策にも重点を置き、患者様および医療スタッフの安全確保に取り組んでいます。その一環として、ヒヤリ・ハット(ポジティブインシデント)およびインシデントの分析を定期的に行っています。これにより、医療現場での潜在的なリスク要因を特定し、事前に問題を防ぐための対策が講じられています。

さらに、薬剤部からも安全文化の浸透を図るため、職員教育や定期的な研修を行い、リスクマネジメントの意識を高める取り組みも進められています。これにより、職員一人ひとりが日々の業務の中で安全意識を持ち、組織全体としての医療安全がより確実なものとなっています。

地域医療においても、薬剤部は基幹病院としての責務を果たし、地域の医療機関や調剤薬局、薬剤師会との連携を強化しています。さらに、薬学生の実務実習を受け入れる教育施設として、次世代の薬剤師育成にも積極的に貢献しています。毎年、多くの学生が薬剤部での11週間の実習を通じて、現場での知識と技能を磨いています。

最後に、薬剤部は「ホスピタリティの精神」を重んじ、患者様の安全を最優先に考えながら、地域に根差した医療を提供し続けることを目指しています。今後も、医師や看護師、その他の医療スタッフと協力し、安心で質の高い薬物療法を提供するために、さらなる発展を遂げることを目指しています。

= 先輩・若手薬剤師からの一言 =

診療科が多く、様々な疾患の薬に触れる機会があるので幅広い知識を習得することが出来ます。また学会所属や学術大会への参加に対する支援もあり、各種認定を取得しているスタッフも多数在籍しています。習得した知識は日々の業務や他職種とのカンファレンスで患者様の為に活かしています。

= 所属長からの一言 =

私は職場で共に働くスタッフのワークライフバランスを考え、組織の業績も結果を出しつつ、働きやすい職場作りに力を注いでいます。資格取得等のスタッフのスキルアップも応援しています。私たちと一緒に働きたいとお考えの方、是非ご連絡下さい。

薬剤部は、患者様へのお薬の説明や医療従事者への医薬品情報の提供により、薬物治療が患者様一人一人に合わせて効果的に、かつ安全に行われるよう医薬品の適正使用に取り組んでいます。また、医師や看護師などの他職種と連携し、患者様が安心して薬物治療を受けられるよう様々なチーム医療の一端を担っています。 「お薬について知りたいこと」や「処方されたお薬についてのご質問」などありましたら、薬剤師にお気軽にお尋ねください。

外来受診される患者様へ

当院を受診される際には、必ずお薬手帳をお持ちください。当院で処方される薬との飲み合わせや手術・検査時に中止が必要な薬がないかを確認するためにお薬手帳が必要となります。 当院では院外処方せんを発行しています。自動精算機の横にFAXコーナーがあり、かかりつけ薬局へ院外処方せんをFAXすることもできますので、お気軽にご利用ください。 院外処方せんの有効期限は受診日(交付日)を含めて4日間です。期限が切れる前に院外の保険薬局へお持ちいただくようお願いします。 令和4年6月から発行する院外処方せんに検査値等を表示しています。保険薬局の薬剤師が検査値等を確認することで、お薬の量が患者さんの状態に合っているか、お薬による副作用の初期症状などが確認しやすくなります。 検査結果を薬局に伝えたくない場合は、院外処方せんの点線部分で切り離し、左側の『処方せん』のみを保険薬局にお渡し下さい。お薬による治療を安全に行うためには、検査結果の確認は重要です。検査結果等も表示された処方せんを渡されることを強くお勧め致します。

※ 令和6年 院外処方せん発行枚数95,098枚(院外処方せん発行率94.3%)

保険薬局の方へ

令和3年9月より、服薬情報提供書のFAX送信先を薬剤部から地域医療連携室へ変更とさせていただきます。なお、主治医へ情報提供することに関して患者様の同意を得た上で報告をお願い致します。 即時性が高いと判断された情報につきましては、今まで通り疑義照会票を使用し薬剤部へご連絡をお願い致します。

| 各種書式 | 送信先 | ||

|---|---|---|---|

| 処方内容疑義照会票 | 薬剤部 | FAX:072-441-8821 | |

| 院外処方せんにおける事前合意プロトコール | |||

| 長期収載品調剤報告書 | |||

| 服薬情報提供書 | 地域医療連携室 | FAX:072-441-8811 | |

| 服薬情報提供書(外来がん薬物療法) | |||

| 服薬情報提供書(吸入指導) | |||

| 服薬情報提供書(糖尿病自己注射指導) | |||

| 服薬情報提供書(心不全指導) | |||

| 在宅患者訪問薬剤管理指導指示依頼・変更書 | |||

後発医薬品及び一般名処方の変更調剤の報告について

当院では、後発医薬品及び一般名処方の変更調剤についてのFAX報告は不要です。 変更内容につきましては、「お薬手帳による確認」とさせていただきますので、必ずお薬手帳の発行・記載を行い医療機関へ持参するよう指導をお願い致します。

院外処方せんへの検査値等の記載について

令和4年6月13日より、地域保険薬局と連携して患者さんに安全で安心な薬物療法を提供するため、患者さんの身体情報及び検査値の一部を院外処方せんに記載することと致しました。記載される検査項目・基準範囲など詳細につきましては下記をご覧ください。

※検査値が基準範囲から外れていた場合 服用されているお薬の副作用内容、異常値の程度・数値の傾向・期間、患者さんの症状の有無等から、投与量の減量または中止が必要な場合には疑義照会をお願い致します。

疑義照会について

当院発行の院外処方せんについての疑義照会はすべてFAXでの対応とさせていただいております。下記の「処方内容疑義照会票」に疑義照会内容を記入し、当該院外処方せんと併せてFAX送信をお願い致します。 なお、保険に関するお問い合わせは、当院医事課(TEL:072-445-1000)にお願い致します。

FAX:072-441-8821 対応時間:平日8:45~17:15 上記以外は、翌平日8:45以降での対応となりますのでご了承ください。

院外処方せんにおける事前合意プロトコールについて

当院では、令和元年12月23日より「院外処方せんにおける事前合意プロトコール」の運用を開始致しました。運用にあたっては、事前合意の趣旨や各項目の内容に関する薬剤部からの説明をご理解いただいた上で、合意書を交わすことを必須条件としております。 事前合意プロトコールに則り変更した内容につきましては、下記の「院外処方せんにおける事前合意プロトコールに基づく変更報告書」に必要事項を記入し、当該院外処方せんと併せてご連絡(FAX:072-441-8821)をお願い致します。 (事前合意を交わしていない保険薬局からの報告書は受理できません。)

※「院外処方せんにおける事前合意プロトコール」に関する問い合わせ先

TEL:072-445-1000(代表) 薬剤部 医薬品情報担当者 平日8:45~17:00

長期収載品調剤報告書について

調剤時に医療上の必要性(※)等により、長期収載品での調剤が必要と判断した場合は、下記の「長期収載品調剤報告書」に記入し、当該院外処方せんと併せてFAX送信をお願いします。

※後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができない、効能・効果の差異があるなど後発医薬品では適切な服用等が困難である等

服薬情報提供書について

患者様から聞き取った副作用やアドヒアランスに関する情報など、医師に情報提供すべきと考えられる事項で即時性の低い情報については、下記の服薬情報提供書に必要事項を記入していただき、地域医療連携室(FAX:072-441-8811)までご連絡をお願い致します。 退院時薬剤情報提供書の返書や分割調剤の報告についても、こちらの様式で地域医療連携室までお願い致します。

服薬情報提供書(外来がん薬物療法)について

来局時に患者様から聞き取った内服薬のアドヒアランス状況や副作用の中で、即時性の低い情報については、処方医師へフィードバックを行うことは困難でした。しかし、これらの情報の中には、外来がん薬物療法において重要な情報が含まれることがあります。 そこで当院では令和2年9月23日よりがん薬物療法における服薬情報提供書の運用を開始致しました。保険薬局にて『即時性は低い』ものの『処方医師への情報提供が望ましい』と判断された内容について、下記の「服薬情報提供書(外来がん薬物療法)」に記入していただき、地域医療連携室(FAX:072-441-8811)までご連絡をお願い致します。

- ・服薬情報提供書(外来がん薬物療法)(EXCEL)

- ・服薬情報提供書(外来がん薬物療法)レジメンver.(EXCEL)

- ・服薬情報提供書(外来がん薬物療法)EXCELの使い方~副作用項目~(PDF)

- ・服薬情報提供書(外来がん薬物療法)EXCELの使い方~情報提供書・聞き取りシート~(PDF)

- ・服薬情報提供書(外来がん薬物療法)記載例(PDF)

- ・服薬情報提供書(外来がん薬物療法)PDF版(PDF)

- ・服薬情報提供書(外来がん薬物療法)大阪版(EXCEL)

- ・[参考]副作用Grade評価表(CTCAE Ver5.0 日本語版より抜粋)(PDF)

※外来がん薬物療法で行われているレジメンはこちらからダウンロードできます。

| 外来化学療法室で行われている代表的なレジメン | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 頭頚部/食道 | 胃 | 大腸 | 肝/胆/膵 | 肺 | 乳腺 |

| 泌尿器科領域 | 婦人科領域 | その他の固形がん | ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 | その他の血液疾患 |

服薬情報提供書(吸入指導)について

保険薬局にて吸入薬をご指導いただいた際には、下記の「服薬情報提供書(吸入指導)」に指導内容を記入していただき、地域医療連携室(FAX:072-441-8811)までご連絡をお願い致します。今までFAXしていただいていた当該院外処方箋は今後不要となります。

服薬情報提供書(糖尿病自己注射指導)について

入院で糖尿病自己注射製剤を導入した患者様に対して、退院後も安全に治療を継続していただくために糖尿病自己注射指導についての服薬情報提供書の運用を開始致しました。入院歴の有無にかかわらず保険薬局にて低血糖・シックデイ・糖尿病自己注射製剤の管理方法などをご指導いただいた際には、下記の「服薬情報提供書(糖尿病自己注射指導)」に指導内容を記入していただき、地域医療連携室(FAX:072-441-8811)までご連絡をお願い致します。

服薬情報提供書(心不全指導)について

心不全患者様においては、退院時の医療機関からの情報に基づき、薬局で退院後に継続したフォローアップを実施することで、症状の悪化・再入院の回避などにつなげることが期待できます。調剤後のフォローアップに関わる情報を下記の「服薬情報提供書(心不全指導)」に記入していただき、地域医療連携室(FAX:072-441-8811)までご連絡をお願い致します。

在宅患者訪問薬剤管理指導指示依頼・変更書について

在宅患者様の訪問薬剤管理指導に関する問い合わせは下記の「在宅患者訪問薬剤管理指導指示依頼・変更書」に必要事項を記入していただき、地域医療連携室(FAX:072-441-8811) までご連絡をお願い致します。

業務内容

入院前指導業務

持参薬確認業務

糖尿病教室(入院患者様:毎週木曜日、外来患者様:第4火曜日)

禁煙外来(毎週水曜日)

煙草に対する「心理的依存(習慣)」やイライラを引き起こす「ニコチン依存症」は、医師とお薬の力を借りることで克服することが可能です。 当院では、薬剤師が禁煙補助薬の服薬指導を行っています。

チーム医療

多職種によるチーム医療の一員として、幅広く業務に取り組んでいます。

感染対策チーム(ICT=Infection Control Team)

ICD(Infection Control Doctor)・看護師・臨床検査技師・薬剤師で構成されており、病院内における感染伝播の予防・対策や感染対策における教育や啓蒙活動を行っています。 <主な業務>

- ・院内環境ラウンド

- ・院内での感染症の発生状況の把握

- ・院内での抗菌薬使用状況の把握

- ・感染管理マニュアルの作成

- ・他施設との感染対策の情報共有と連携 など

抗菌薬適正使用支援チーム(AST=Antimicrobial Stewardship Team)

感染症専門医・薬剤師・看護師・臨床検査技師で構成されており、効果的な感染症治療と耐性菌出現のリスク軽減、副作用防止のため、抗菌薬の適正使用を支援しています。 <主な業務>

- ・広域抗菌薬使用患者・血液培養陽性患者などのモニタリングおよび診療支援

- ・薬物血中モニタリング(TDM)が必要な抗菌薬の投与設計

- ・抗菌薬マニュアルの作成

- ・抗菌薬の使用状況の把握

- ・抗菌薬適正使用に関する講習会開催

- ・他施設との抗菌薬適正使用の情報共有と連携 など

緩和ケアチーム(PCT=Palliative Care Team)

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士などで構成されており、がんに伴う様々な苦痛の緩和を目的に活動しています。病気によって生じる苦痛や問題は、痛みや不快などの身体的な症状ばかりではなく、不安や落ち込みといった心の痛みや経済的な問題など、人によって様々です。薬剤師もチームの一員として患者様とご家族のQOL(生活の質)の向上につながる方法を一緒に考えています。

認知症ケアチーム(DCT=Dementia Care Team)

医師・看護師・医療ソーシャルワーカー・薬剤師・理学療法士で構成されており、認知症の方に対して、入院中の認知症の症状悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的に活動しています。認知症の方は、入院のような環境の変化や手術や治療などでの体調の変化により、認知症の症状が悪化する場合があります。薬剤師もチームの一員として、このような症状悪化に影響を与える薬剤の見直しを行っています。

栄養サポートチーム(NST=Nutrition Support Team)

医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技師・言語聴覚士などで構成されており、患者様の栄養状態の改善に努めることを目的に活動しています。 毎週水曜日にNSTラウンド(回診)を行い、定期的に院内で研修会を行っています。

褥瘡(じょくそう)対策チーム

褥瘡とは、長期間同じ姿勢で寝ていたり、車椅子に座っている患者様に多く見られる「床ずれ」のことです。褥瘡対策チームは、医師・看護師・管理栄養士などで構成されており、褥瘡の処置や保護の方法、環境調整について指導や助言を行うことでケアの向上を図る目的で活動しています。

病棟業務

入院患者様に、最適な薬物治療を受けていただくために、全病棟に専任の薬剤師を配置しています。各病棟の担当薬剤師は、患者様やご家族にお薬の説明やアレルギー歴などの聞き取りを行っています。得られた情報を必要に応じて医師などへ提供し、処方の設計にも携わっています。また、病棟での多職種カンファレンスにも参加し情報交換を行い、より良い医療を提供できるよう活動しています。

調剤業務

電子カルテシステムと薬剤部システムを連携し、安全かつ迅速な調剤業務を実施しています。 電子カルテで医師が処方入力をする際にもアレルギーや重複投与、相互作用など簡単なチェックがかかりますが、薬剤部システムにてさらに細かく注射薬を含めた相互作用や投与量をチェックしています。また、様々な監査システムを導入し、調剤間違いを防止しています。

注射業務

|

注射薬自動払出装置を使用し、お薬をセットしています。 注射薬の監査時には、投与量や薬剤の配合変化、投与速度などが正しくオーダーされているかチェックしています。 |

|

製剤業務

|

院内で使用する消毒薬や市販されていない内服薬や外用薬など、約30種類の薬剤を調製しています。必要に応じてクリーンベンチを用いて調製します。 |

|

抗がん剤混合調製業務

抗がん剤の注射薬については、薬剤師が混合調製を行っています。安全キャビネット(クラスⅡタイプB2)や閉鎖式調製キットを用いて、清潔・安全かつ迅速に抗がん剤調製が行える環境を整えています。また、レジメンを基に投与量や投与間隔、投与速度などをチェックし、抗がん剤の適正使用を推進しています。

医薬品情報(DI)業務

医薬品を適正に使用するためには、医薬品ごとの基本情報(効能効果、用法用量など)の他に、副作用や他剤との配合変化など様々な情報を把握する必要があります。DI担当薬剤師は、日々更新されるこれらの薬剤情報を収集・精査し、他職種へ情報提供しています。 また、院内の医療従事者からの医薬品に関する問い合わせや、保険薬局からの疑義照会などの対応も行っています。 さらに、定期的に薬事委員会を開催し、医薬品の適正使用に携わっています。

医薬品管理業務

麻薬、毒薬、向精神薬、特定生物由来製品など特別な取り扱いが必要な薬剤については、法律に基づき厳重に管理しています。

薬学生長期実務実習

薬学生の長期実務実習は、医療現場における薬剤師の役割を体得するとともに実践的な能力を身に付けるために、調剤薬局および病院薬剤部でそれぞれ11週間ずつ実施されています。当院も薬学実習受入施設として実習生を受け入れており、実務実習指導の資格を持った薬剤師を中心に、スタッフ全員が実習に関わっています。カリキュラムの中に病棟などでお薬の説明を行う場面もありますので、ご理解ご協力をお願い致します。

治験業務

医薬品の開発に係わる治験業務が安全かつ適切に行われるようにCRC(治験コーディネーター)と協力し、治験薬の調製、管理、関係資料の作成・管理などの業務を行っています。販売前の未承認薬の人に対する効果や安全性を確認する試験のことを治験といいます。治験には第Ⅰ相~第Ⅲ相、製造販売後臨床試験(第Ⅳ相)という段階があり、当院では主に患者様を対象にした試験である第Ⅱ相~第Ⅳ相を行っております。これまで呼吸器内科、呼吸器外科、腫瘍内科、代謝・内分泌内科、血液内科、整形外科などで合計70試験以上の実績があり、入院・外来を問わず年間を通して10試験程度の治験を実施しております。また、実施する全ての治験は、当院の治験審査委員会にて治験に参加される患者様の人権・安全が保護されるよう審議が行われ、治験実施の可否が決定されます。

スタッフ紹介(2025.2現在)

- 薬剤師

- 22名 (男性:8名 女性:14名)

- 事務員

- 1名

- 医薬品SPD

- 4名

| 認定組織 | 資格 | 人数 |

|---|---|---|

| 日本薬剤師研修センター | 認定実務実習指導薬剤師 | 4名 |

| 日本薬剤師研修センター認定薬剤師 | 1名 | |

| 日本病院薬剤師会 | 日病薬病院薬学認定薬剤師 | 7名 |

| 生涯研修履修認定薬剤師 | 1名 | |

| がん薬物療法認定薬剤師 | 1名 | |

| 日本緩和医療薬学会 | 緩和薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本臨床腫瘍薬学会 | 外来がん治療専門薬剤師 | 1名 |

| 国立がん研究センター | がん相談支援センター相談員 | 2名 |

| 臨床腫瘍学会 | がんゲノム医療コーディネーター | 4名 |

| 日本化学療法学会 | 抗菌化学療法認定薬剤師 | 3名 |

| 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 日本糖尿病療養指導士 | 1名 |

| 日本循環器学会 | 心不全療養指導士 | 2名 |

| 日本臨床栄養代謝学会 | NST専門療法士 | 1名 |

| 日本薬局学会 | 認知症研修認定薬剤師 | 1名 |

| 日本医療情報学会 | 医療情報技師 | 1名 |

| 日本医療機能評価機構 | JQ医療安全管理者養成研修会修了 | 1名 |

| 大阪府医師会 | 医療安全推進指導者講習会修了 | 1名 |

| 全国自治体病院協議会 | 医療安全管理者養成研修会修了 | 1名 |

| 日本アンチ・ドーピング機構 | 公認スポーツファーマシスト | 3名 |

| 日本救急医学会 | ICLSインストラクター | 1名 |

| ACLS大阪 | ACLS大阪認定インストラクター | 1名 |

| アメリカ心臓協会 | ACLSプロバイダー | 1名 |